Deutsche Bürokratie – Eine digitale Darstellung

Projekt Zusammenfassung

Dieses Projekt ist ein interaktives Medienobjekt, das die emotionale und mentale Belastung durch deutsche Bürokratie erfahrbar macht. Durch eine Serie exponentiell wachsender Audios – beginnend bei 2 Sekunden, sich verdoppelnd bis ins Endlose – wird der Nutzer mit immer komplexeren, bürokratisch überfrachteten Inhalten konfrontiert. Bleibt die Interaktion aus, ertönt eine monotone Wartemusik – ein Loop aus Passivität und Stillstand.

Ziel ist es, nicht nur die Strukturen von Bürokratie zu zeigen, sondern ihre Wirkung körperlich und psychisch spürbar zu machen: Überforderung, Frustration, Desorientierung.

Das System basiert aktuell auf einem Raspberry Pi Pico, soll aber perspektivisch erweitert werden: Geplant sind leistungsfähigere Hardware, KI-gestützte Inhaltserzeugung, automatisiertes Text-to-Speech und ortsspezifische Versionen, die verschiedene Themenfelder wie Migration, Gesundheit oder Wohnungswesen aufgreifen.

Ein wachsendes System über wachsende Systeme – kontrolliert, absurd und erschöpfend.

Gruppe

- Maurice Lissek - Contact: maurice.lissek@fh-muenster.de

Hintergrund Information/Recherche

Ausgangspunkt meines Projekts ist die Auseinandersetzung mit der wachsenden Komplexität deutscher Bürokratie – einem System, das zunehmend als überfordernd, lähmend und unzugänglich empfunden wird. Es geht um das Gefühl des Stillstands trotz Bewegung, um Prozesse, die scheinbar nie enden, und um die Absurdität eines Systems, das ständig wächst – nicht nur in Inhalt, sondern auch in Wirkung.

Mein Projekt macht diese Erfahrung erfahrbar: Es konfrontiert Nutzer*innen mit einem exponentiellen Anstieg an bürokratisch klingenden Audiospuren, die zunehmend länger, unverständlicher und belastender werden. Wer nicht im Takt bleibt, wird mit monotoner Wartemusik konfrontiert – eine Metapher für das Verharren im System ohne Handlungsspielraum. Die einzige Interaktionsmöglichkeit: ein Knopf. Dieser minimale Einfluss steht im Kontrast zur übermächtigen, scheinbar selbstlaufenden Struktur.

In der Recherche wurde deutlich: Bürokratie betrifft alle – Arbeitgeberinnen, Arbeitnehmerinnen, Privatpersonen – und sie wächst rasant. Allein in Deutschland entstehen rund 50 neue Normen pro Tag. Die Bürokratie wird damit nicht nur komplexer, sondern auch psychisch spürbar belastend.

Das Projekt vermittelt diese Problematik auf eine zugespitzt-humorvolle, gleichzeitig aber kritische Weise. Im Vordergrund stehen Themen wie Überforderung, Endlosigkeit, Größenwahn und strukturelle Hilflosigkeit – transformiert in ein auditives, interaktives Erlebnis zwischen Realität und Satire.

Moodboard welches für die Konzeptfindung erstellt worden ist und die Rechercheergebnisse darstellt.

Moodboard welches für die Konzeptfindung erstellt worden ist und die Rechercheergebnisse darstellt.

Konzeptentwicklung

Ich hab ein interaktives Medienobjekt entwickelt, das die Komplexität, Überforderung und Absurdität deutscher Bürokratie erfahrbar macht. Über eine einfache Benutzerinteraktion – einen einzigen Knopf – wird eine Serie von Audiospuren ausgelöst, deren Länge sich exponentiell steigert (2, 4, 8, 16, … Sekunden). Die Inhalte waren bewusst bürokratisch, überfrachtet und zunehmend unverständlich gestaltet. Wer den Takt der zwischenpäuslichen Aufforderungen nicht einhält, wird mit endloser Wartemusik erneut konfrontiert – ein Gefühl von Stillstand trotz Aktion. Durch diese Endlosigkeit fühlt sich der Nutzer auch nie erfüllt.

Das Projekt setzt auf audiovisuelle Überforderung, um den emotionalen Zustand vieler Menschen im Kontakt mit Verwaltungssystemen zu spiegeln. Die Reduktion der Interaktionsmöglichkeiten verstärkt das Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein im Angesicht eines übermächtigen Systems.

Für das Konzept selbst wurden viele unterschiedliche Methoden und Iterationen angewandt. Dies ging über Moodboards, welche dazu dienen das Objekt grafisch einzuordnen, zu vielen unterschiedlichen Darstellungstypen des Konzepten bis hin zu einer großen Anzahl an Diskussionsrunden in denen immer neue Gedankengänge eingebracht worden sind. Dadurch wurde das Konzepte immer weiter angepasst bis schlussendlich das Konzepz fest stand.

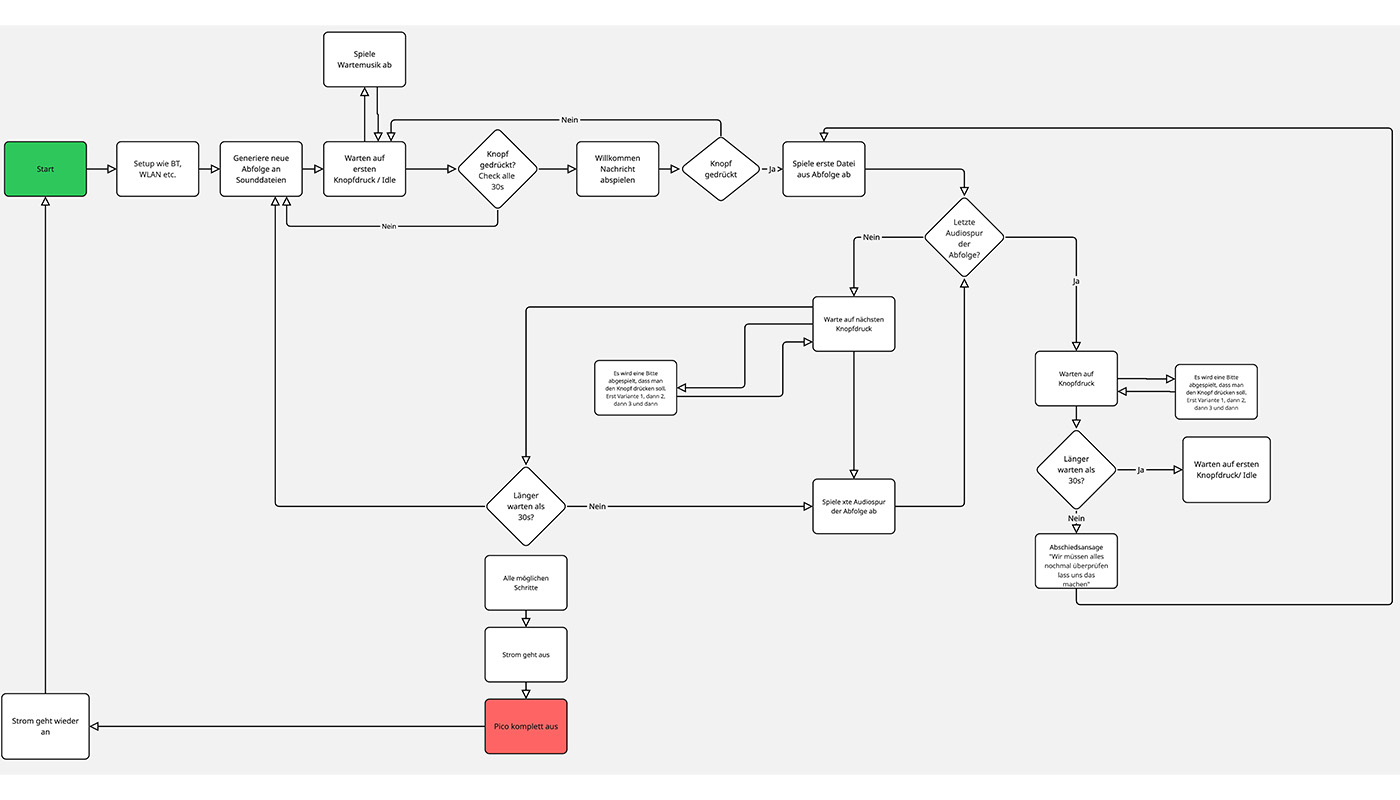

Finales Flowdiagramm des Konzeptes, welches sich dann rauskristallisiert hat

Finales Flowdiagramm des Konzeptes, welches sich dann rauskristallisiert hat

Mindmap

Exemplarischer Ausschnitt der Mindmap, welche zur Konzeptfindung gedient hat. Dabei werden unterschiedliche Punkte aufgegriffen, um das Objekt besser einordnen zu können

Exemplarischer Ausschnitt der Mindmap, welche zur Konzeptfindung gedient hat. Dabei werden unterschiedliche Punkte aufgegriffen, um das Objekt besser einordnen zu können

Ideen Scribbles, Layoutskizzen, Varianten

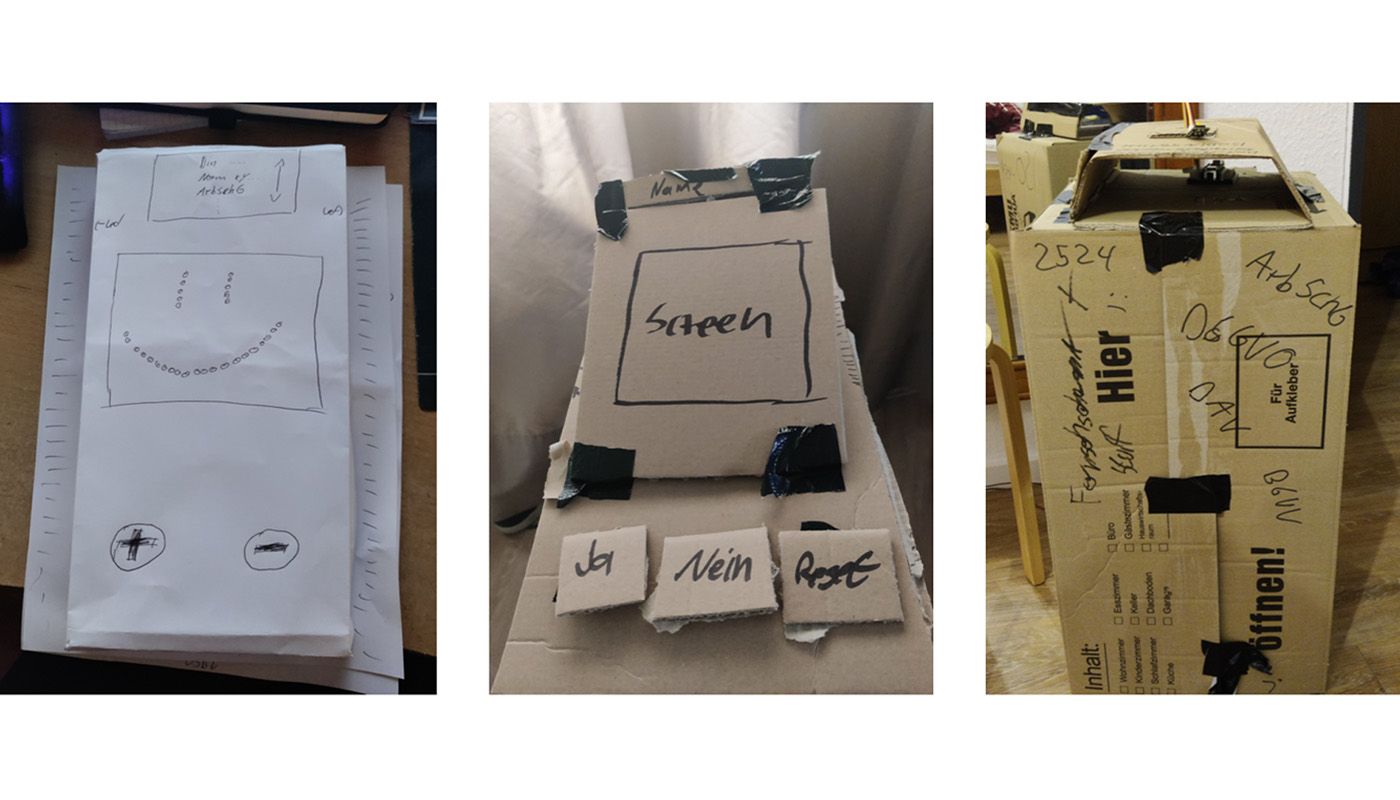

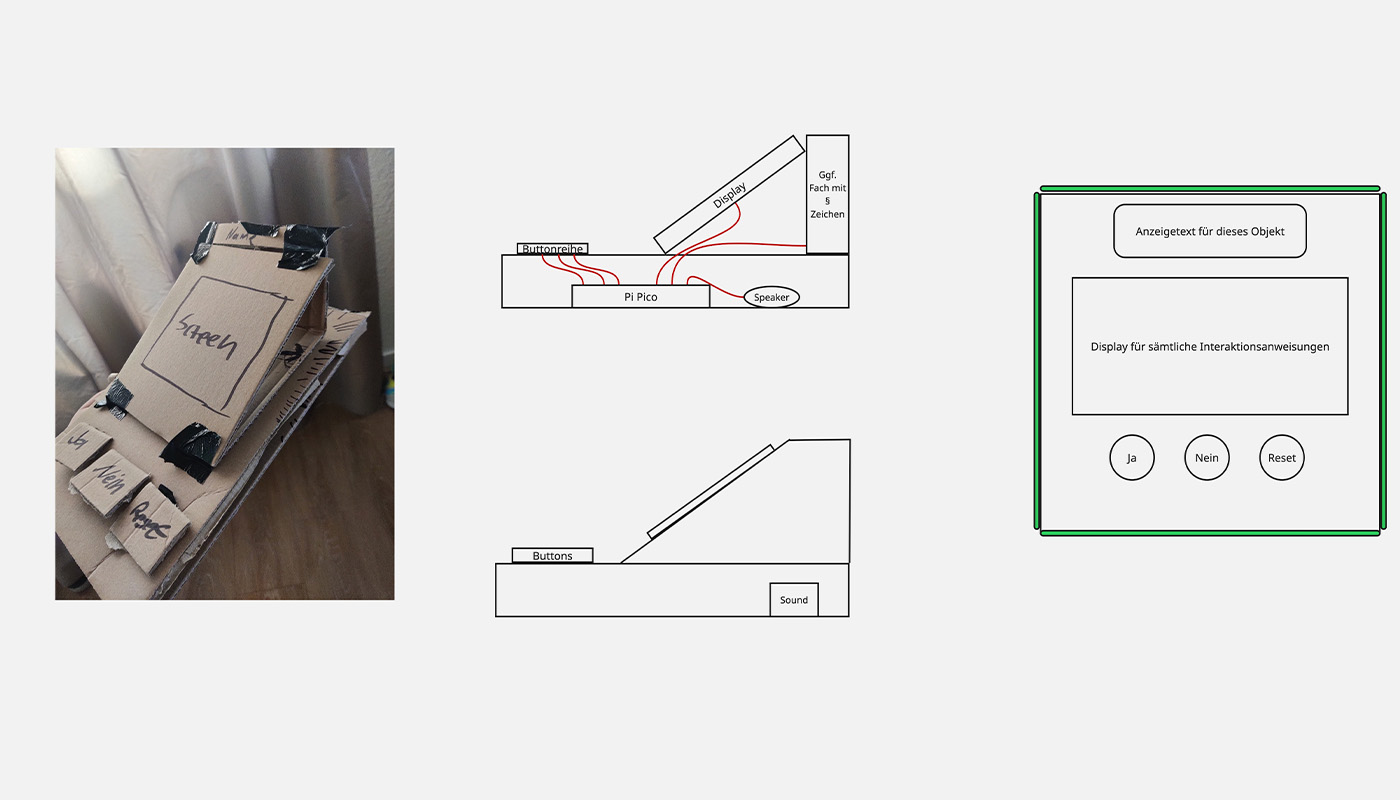

Ein Verlauf der Prototypen bei der Konzeptfindung. V.l.n.r. Erste Idee als Flacher Roboter, Interaktionen aufgestellt und drittens ein Teil des endgültigen Prototypens.

Ein Verlauf der Prototypen bei der Konzeptfindung. V.l.n.r. Erste Idee als Flacher Roboter, Interaktionen aufgestellt und drittens ein Teil des endgültigen Prototypens.

Prüfung einer Prototypvariante innerhalb des Semester. Hierbei wird der geschlossene Zustand, offene Zustand und die Anwendung überprüft, um Verbesserungen zu finden.

Prüfung einer Prototypvariante innerhalb des Semester. Hierbei wird der geschlossene Zustand, offene Zustand und die Anwendung überprüft, um Verbesserungen zu finden.

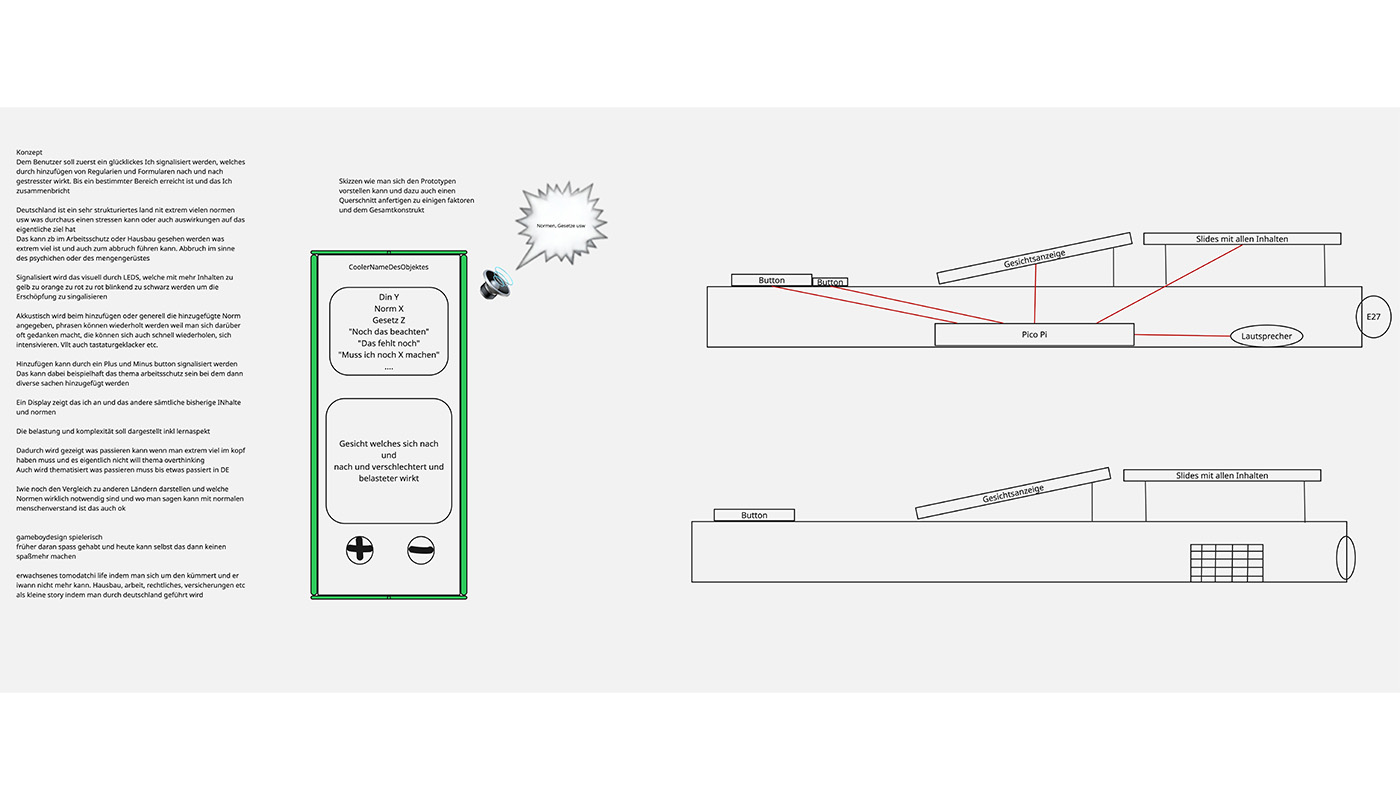

Eine Variante, bei welcher jegliche Interaktion an einem Gerät stattgefunden hat. Gedacht war eine Art Bot, welcher sich mit der Zeit immer mehr überfordert gefühlt hat bis er nach einem Zeitpunkt X keine neuen Inhalte ertragen konnte. Hierbei ist ein Konzeptstatement, eine technische Zeichnung und ein Querschnitt aus einem Miro Board zu sehen.

Eine Variante, bei welcher jegliche Interaktion an einem Gerät stattgefunden hat. Gedacht war eine Art Bot, welcher sich mit der Zeit immer mehr überfordert gefühlt hat bis er nach einem Zeitpunkt X keine neuen Inhalte ertragen konnte. Hierbei ist ein Konzeptstatement, eine technische Zeichnung und ein Querschnitt aus einem Miro Board zu sehen.

Weitere Variante, welche verworden wurde bei den der vorherige Prototypen nun in seiner Form angepasst worden ist. Hierbei zu sehen sind Protoypen, technische Zeichnung und Querschnitt.

Weitere Variante, welche verworden wurde bei den der vorherige Prototypen nun in seiner Form angepasst worden ist. Hierbei zu sehen sind Protoypen, technische Zeichnung und Querschnitt.

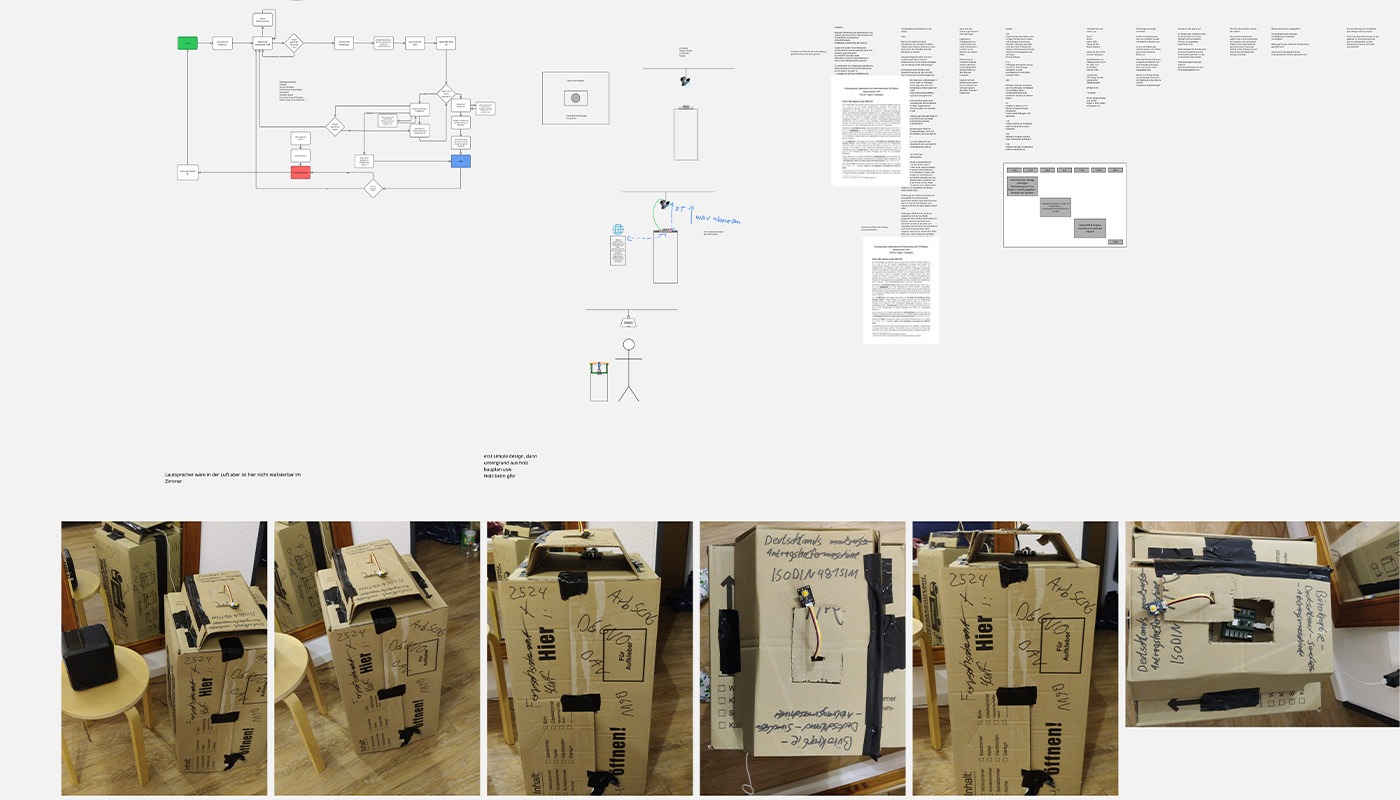

Exemplarische Ideenentwicklung einer Variante innerhalb eines Miro Boards mit den Aufgaben einer Woche.

Exemplarische Ideenentwicklung einer Variante innerhalb eines Miro Boards mit den Aufgaben einer Woche.

Detailed Design

Die tiefere Entwicklung meines Projekts erfolgte in einem iterativen Prozess. In wöchentlichen Treffen wurde regelmäßig Feedback eingeholt, neue Ideen besprochen und bestehende Konzepte weiterentwickelt. Viele Impulse entstanden direkt im Austausch – manche wurden sofort umgesetzt, andere verworfen oder bewusst für später aufbewahrt.

Im Verlauf verlagerte sich der Fokus zunehmend von theoretischen Überlegungen hin zur praktischen Umsetzung. Gegen Ende der Projektphase arbeiteten wir direkt an der Hardware, testeten Interaktionen und passten die Funktionalitäten vor Ort an. Die Konzepte wurden nur noch kurz abgestimmt, während der kreative und technische Prozess im Vordergrund stand. Sodass gerade die letzteren Wochen daraus bestanden, dass 3D Modelle angepasst und Feinheiten implementiert/abgeändert worden sind.

Dabei war der Umgang im Team offen, konstruktiv und lösungsorientiert: Jede Meinung wurde gehört und gemeinsam diskutiert. Entscheidungen wurden stets im Spannungsfeld von Aufwand, Umsetzbarkeit und inhaltlicher Wirkung getroffen. Dies betraf sowohl gestalterische Fragen – etwa die Modellierung des Objekts – als auch konzeptionelle Aspekte wie den richtigen Einsatz von Wartemusik oder technische Details wie Hardware-Erweiterungen, Befestigungen und Lötarbeiten.

Der iterative Austausch und die flexible Arbeitsweise waren entscheidend dafür, dass das Projekt sich organisch entwickeln und dabei dennoch eine klare Linie behalten konnte. Dadurch wurde ein stetiger, progressiver Fortschritt bei dem Prototypen bewirkt und immer wieder etwas ergänzt werden.

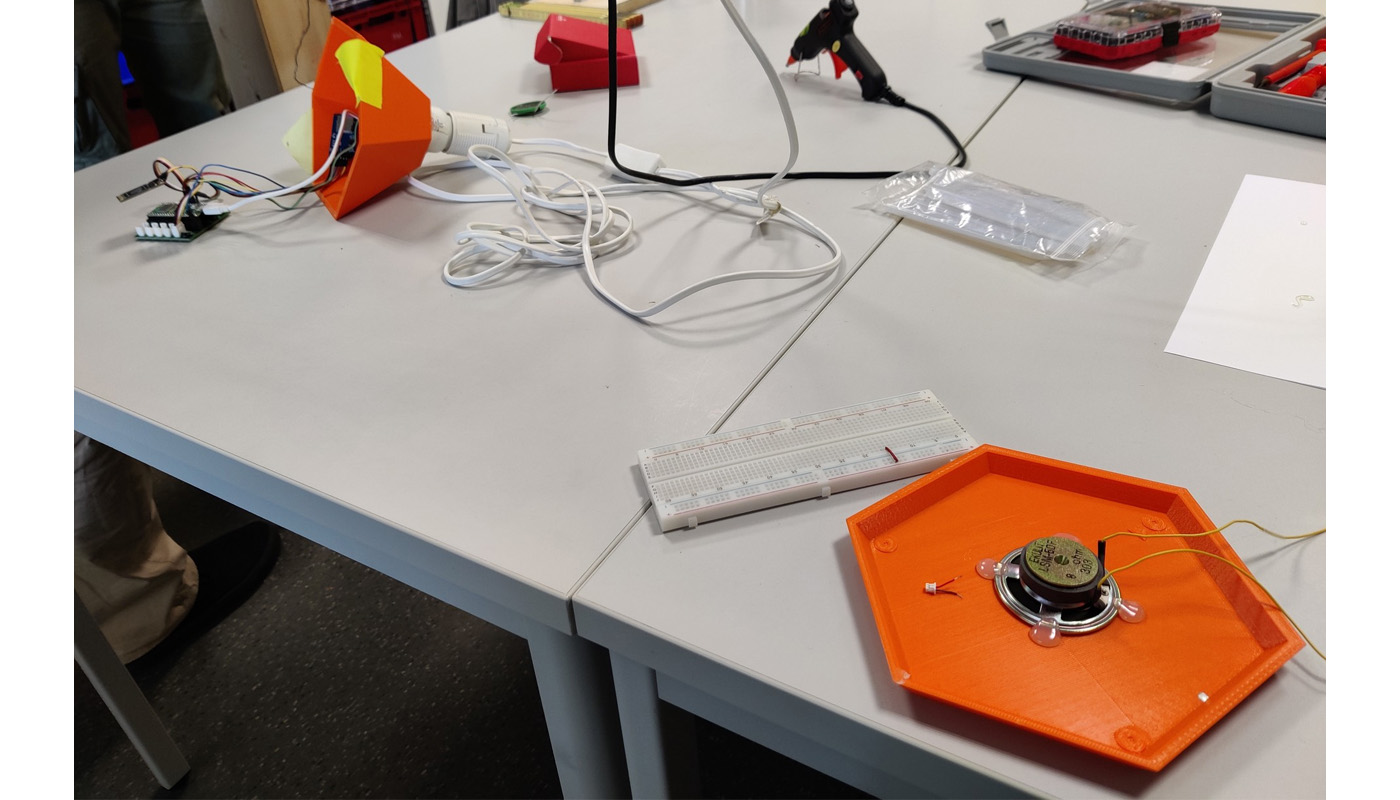

Arbeit an einer Prototypvariante indem ein neuer Lautsprecher angeschlossen ist, weil der vorherige nicht laut genug gewesen ist.

Arbeit an einer Prototypvariante indem ein neuer Lautsprecher angeschlossen ist, weil der vorherige nicht laut genug gewesen ist.

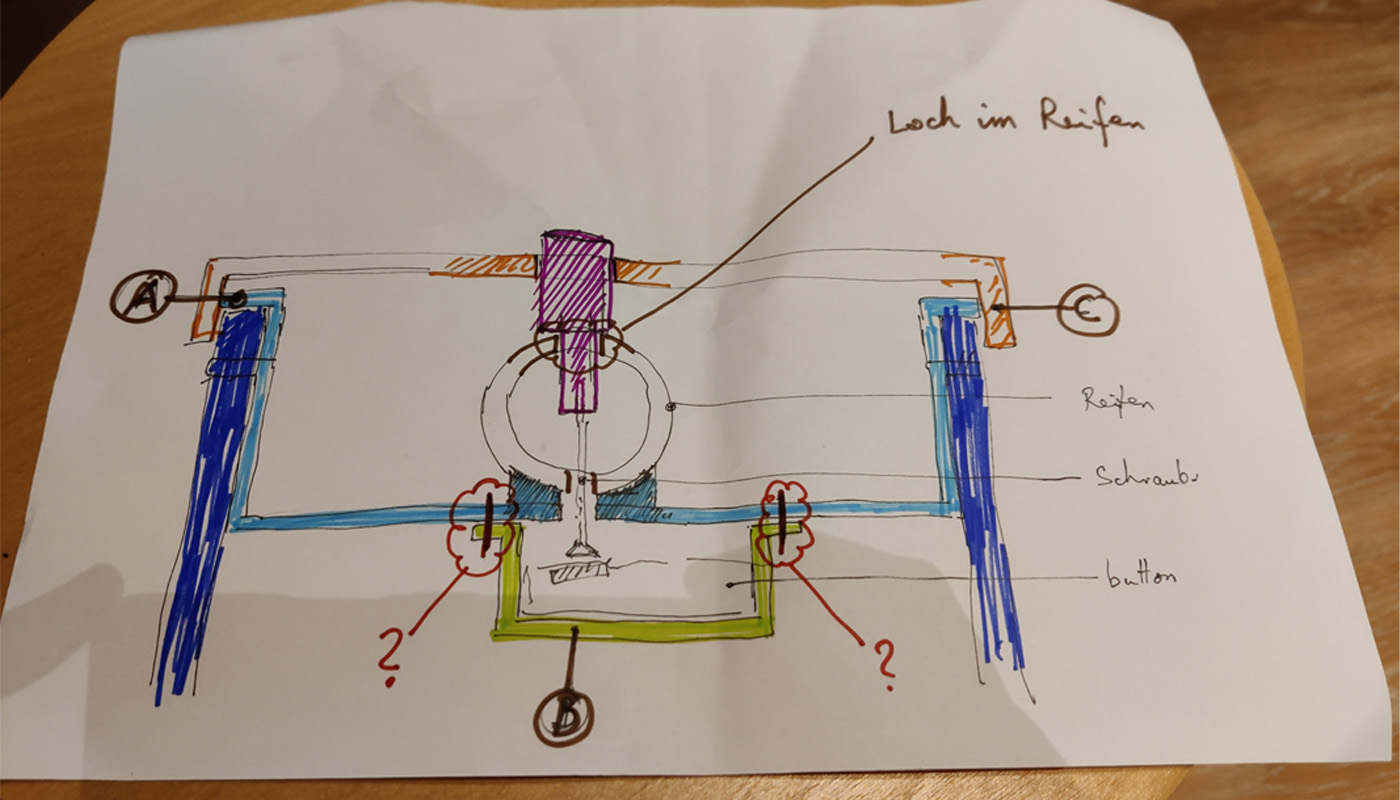

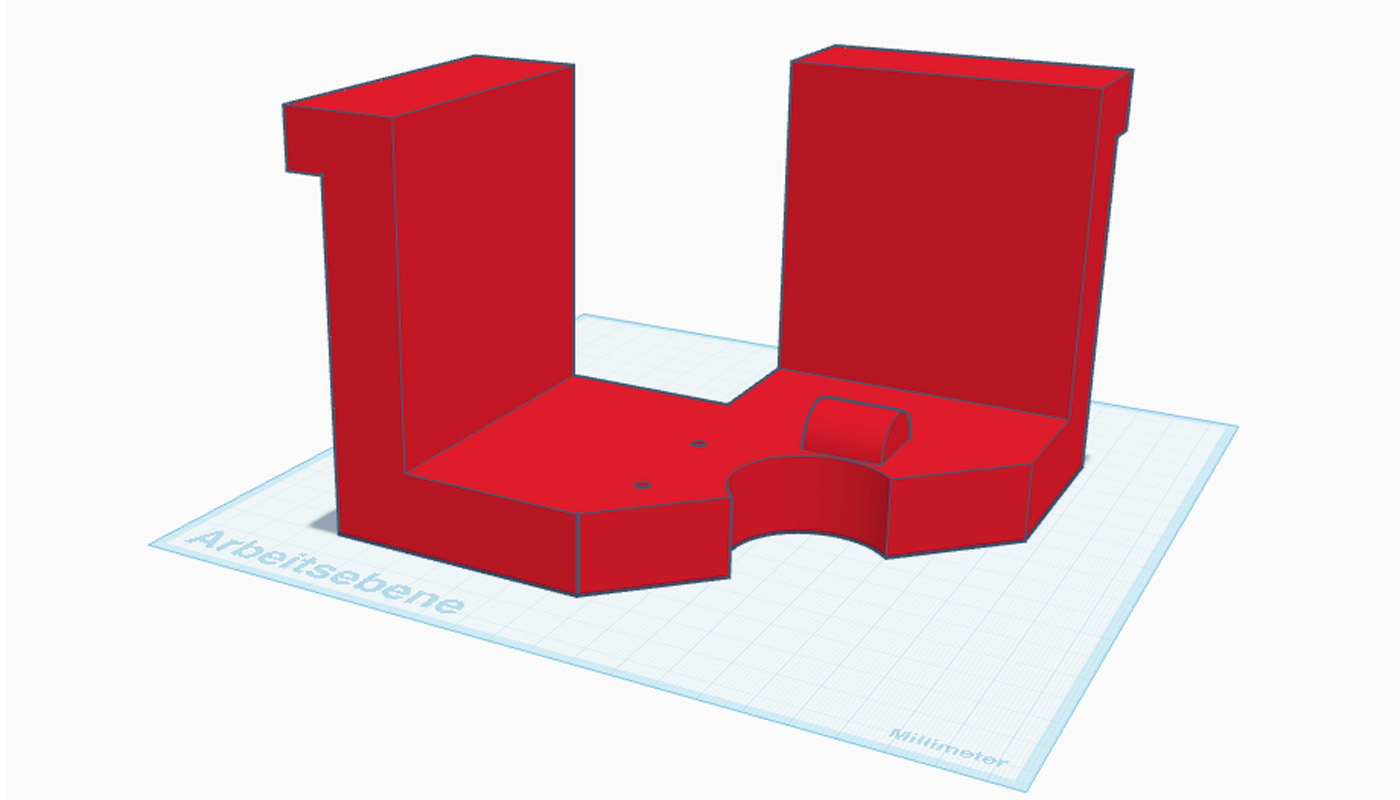

Technische Zeichnung für 3D gedruckte Inhalte des unteren Teiles des Prototypens. Diese beschreibt einen Mechanismus aus 4 Teilen bei welchem ein Button gedrückt und dadurch unten durch eine Schraube den Button betätigt. Dank eines Reifen wird ein Rückschub der Schraube erreicht

Technische Zeichnung für 3D gedruckte Inhalte des unteren Teiles des Prototypens. Diese beschreibt einen Mechanismus aus 4 Teilen bei welchem ein Button gedrückt und dadurch unten durch eine Schraube den Button betätigt. Dank eines Reifen wird ein Rückschub der Schraube erreicht

3D Modell, welches im Designprozess entworfen worden ist, um den Button innerhalb der Säule befestigen zu können. Modellierungen waren im Projekt omnipräsent.

3D Modell, welches im Designprozess entworfen worden ist, um den Button innerhalb der Säule befestigen zu können. Modellierungen waren im Projekt omnipräsent.

Prototyp

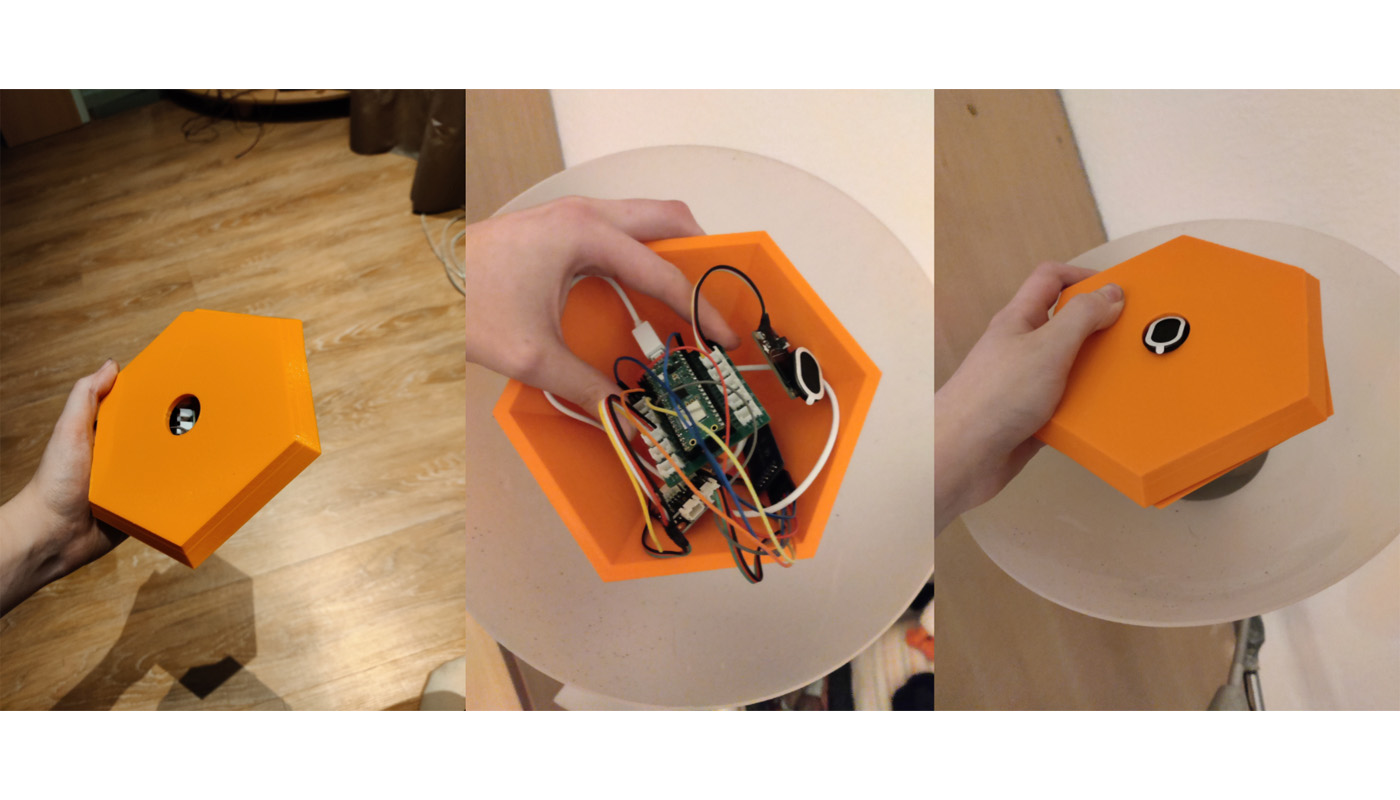

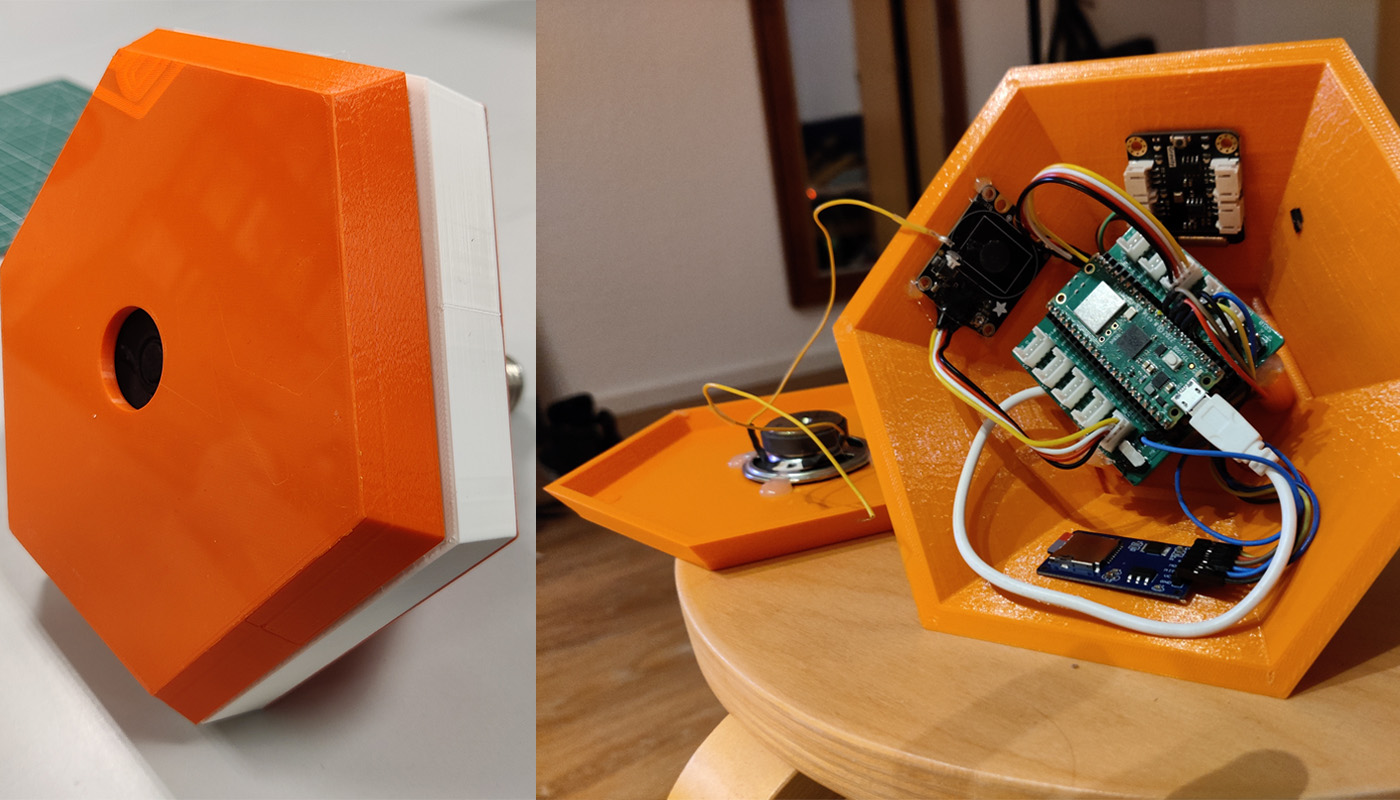

Schlussendlich ist der Prototyp wie in den folgenden Bilder realisiert worden. Oberhalb ist ein Hexagon in welchem ein Raspberry PI Pico verbaut worden. Dieser wurde mit einer Speicherkarte inkl. Adapter ausgestatt um die notwendigen MP3 Datein auch speichern zu können. Zudem wurde ein Verstärker und Lautsprecher in dem Hexagon montiert und mit dem Loch verbunden. Innerhalb des Hexagons befindet sich zudem noch ein Funkempfänger, welcher von der Säule Funksignale empängt, um das Objekt zu steuern.

Zwischen Deckel und Hauptteil ist noch eine Zwischenschicht gebaut, welche dem Zweck dient, dass der Lautsprecher mehr Abstand zum Pico hat und als Deckelmechanismus funktioniert. Dazu wurden in die Zwischenschicht 3 Löcher mit einer Schraube gefüllt und im Dackel selbst Magneten angebracht. Dadurch ensteht ein magnetischer Schließmechanismus.

Die Stromzufuhr erfolgt über ein abgewandeltes E27 Gewinde bei welchem die Kabel an ein USB-Adapter angebracht worden sind, sodass eine Stromzufuhr mittels USB Kabel gewährleistet worden ist. Dazu muss nur das E27 Gewinde in eine entsprechende Fassung eingedreht werden. Bei Knopfdruck unten kommt oben der Sound raus, welcher mit dem jeweiligen Schritt passend ist und den Anwender von oben beschallt.

Der untere Teil des Prototypens besteht aus einer handgemachten Holzsäule in welchem ein Drückmechanismus eingebaut worden ist. Der Funkbutton unten drin wird mit Schrauben von unten an ein Zwischenteil befestigt. Dieses Zwischenteil kombiniert alle Teile des Druckmechanismuses. Ein Zylinder ist von oben an einen kleinen Zylinder befestigt und im kleineren Steckt eine Schraube. Diese Schraube steckt in einen stehen Reifen fest und wird beim Drücken des Zylinders auf den Button drauf gedrückt. Lässt man den Button los geht der Reifen aufgrund des Widerstandes nach oben und lässt den Button los. Das innenleben der unteren Komponente wurde offen gelassen, um den Mechanismus besser darstellen zu können und Ihn nachvollziebarer für zukünftige Präsentationen zu machen

Durch das Zusammenspiel durch den unteren Knopfdruck und dem Empfang am oberen Teil kann das Objekt benutzt werden und ist aufgeteilt in 2 unterschiedliche Komponenten, welche miteinander kombinieren obwohl nur das eigentliche obere Objekt eine Stromversorgung hat.

Drückt der Benutzer nun auf den Knopf durchläuft er die digitale Variante der deutschen Bürokratie indem er immer längere und komplexere Inhalte in der Form von Audios anhören muss. Diese stellen da wie groß unser System ist, wie komplex es wirkt und wie nie endent es ist bis entweder der Benutzer keine Lust oder keine Kraft mehr hat das alles zu verfolgen. Erst Willkommen und eine kurze Nachricht. Dann immer exponentiell mehr mit 4 Sekunden, 8, 16, 32, 64, ... welche immer komplexer und unübersichtlicher werden ohne an praktischer Wirkung zu gewinnen. Das System hingegen wächst immer weiter, macht keine wirklichen Entwicklungsschritte im Inhalt und läuft ohne Denken an den Menschen weiter, auch wenn dieser Überfordert wird im körperlichen, mentalen, kognitiven oder weiteren Faktoren, welche durch die Bürokratie ungewollt überstrapaziert werden.

Dieses Objekt kann erweitert werden auf mehrere Standorte, unterschiedliche Themen, kann weitere Aktoren bekommen oder auch technisch weiterentwickelt werden. Über eine Anbindung an GPT-Systeme, automatische TTS Generierung oder sogar realistisches Verhalten immitieren kann nachgedacht werden. Dadurch kann dieses Objekt mitunter noch mehr zu einem Symbolbild dazu werden, inwiefern es eine Differenz gibt zwischen Nutzen und reelen empfinden mit einem größerem Umfang. Oder man führt sich durch das Objekt alles nochmal vor Augen und digitalisiert die Bürokratie so, dass diese digitale Variante wirklich weiter hilft.

Außen und innen Leben des finalen Protoypens, welcher z.B. an der Decke hängt.

Außen und innen Leben des finalen Protoypens, welcher z.B. an der Decke hängt.

Finaler Prototyp unter dem Objekt. Dazu ist der Buttondrückmechanismus, welcher von außen erkenntlich designed wurde, um später diesen auch verstehen zu können

Finaler Prototyp unter dem Objekt. Dazu ist der Buttondrückmechanismus, welcher von außen erkenntlich designed wurde, um später diesen auch verstehen zu können

Ein potenzieller Ausstellungsort innerhalb einer fiktiven Einheit.

Ein potenzieller Ausstellungsort innerhalb einer fiktiven Einheit.